.png?width=1000&height=258&name=Bandeaux%2010%20Raisons%20de%20sengager%20(4).png)

Soyez curieux, on en apprend tous les jours !

Le désert, miroir de notre imagination, entre hostilité et fascination

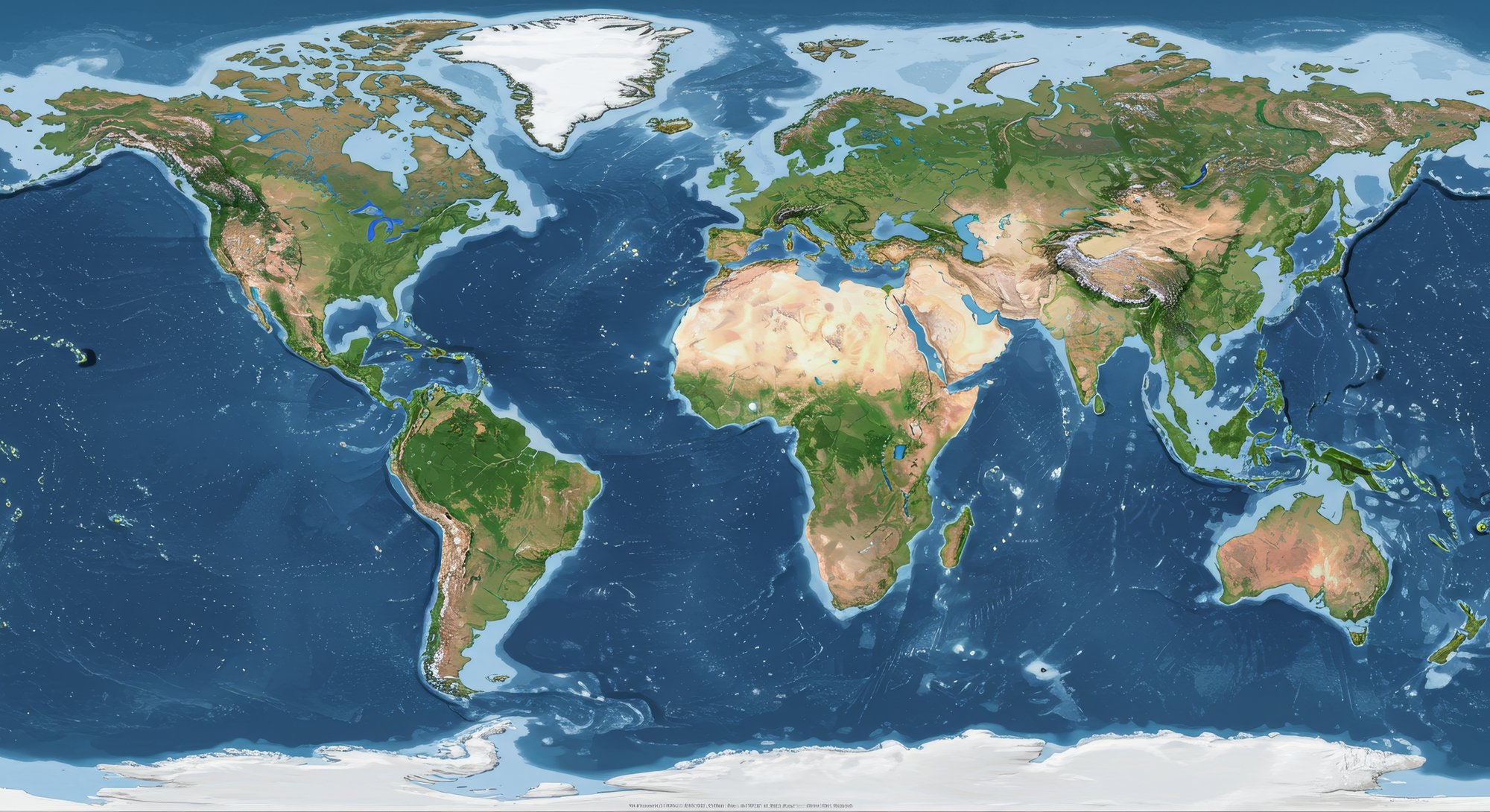

Le désert est un lieu singulier, à la fois fascinant et effrayant. Pour beaucoup, c’est un espace vide, une étendue sans limites, balayée par le vent, où ne règnent que le silence et l’absence. Pourtant, réduire le désert à une terre stérile et austère serait une simplification trompeuse. Car derrière son apparente nudité, ce lieu révèle une richesse insoupçonnée, faite d’une foultitude d’écosystèmes subtils. Le dictionnaire le définit comme « une région caractérisée par une pluviométrie annuelle inférieure à 200 millimètres, et où la densité de population est très faible en raison de conditions climatiques extrêmes ». Notre planète recèle donc de nombreux déserts aux caractéristiques variées et aux visages changeants : des immenses territoires de sable du Sahara aux steppes minérales de l’Asie centrale, de la Vallée de la Mort en Californie au désert d’Atacama au Chili – le plus aride du monde –, des déserts polaires de l’Antarctique aux terres gelées du Groenland, où le froid remplace le sable tandis que l’aridité demeure.

Le désert d’Arizona, cactus Saguaro au coucher de soleil.

Pour l’homme, le désert est une expérience rude et exceptionnelle, où la vie est rare et où l’horizon semble se déployer à l’infini. Longtemps, l’Occident a rejeté l’indicible beauté de ces paysages arides. Les peintres et les voyageurs européens, héritiers du « paysage arcadien » – une représentation idéalisée des campagnes verdoyantes – ne pouvaient envisager le désert comme un paysage digne d’intérêt. Il fallut attendre le XVIIIᵉ siècle et l’émergence d’une nouvelle sensibilité esthétique – celle du « sublime » – pour que l’on commence à contempler le vide, la démesure et l’infini des espaces désertiques. Le désert devint, dès lors, un objet de fascination et de quête intérieure, combiné à un symbole de dépouillement et de spiritualité. Il nourrit les grandes traditions religieuses – de la Bible au Coran –, tout en inspirant poètes, voyageurs et explorateurs. Lieu de survie et de méditation, il incarna ce paradoxe unique : entre hostilité et plénitude, entre rudesse et beauté.

Vue aérienne sur les landes gelées de l’Arctique, près du pôle Nord.

La géographie des déserts : une diversité insoupçonnée

- Les déserts chauds et sablonneux, tels que le Sahara – le plus vaste du monde avec environ 9 millions de km² – ou le désert d’Arabie, sont constitués d’immenses ergs, ces champs de dunes mouvantes modelées par les vents.

- Les déserts de pierres ou de cailloux, appelés regs, couvrent une plus grande partie du Sahara que l’espace occupé par les dunes. Leur sol rocailleux, difficile brûlant le jour et glacé la nuit, rend la vie encore plus difficile.

- Les déserts de haute altitude, comme l’Atacama au Chili ou le plateau tibétain, cumulent aridité et rigueur des températures. Ils ne contiennent pas de dunes mouvantes ni de vastes étendues de glace, mais plutôt des plaines minérales ponctuées de reliefs volcaniques, de montagnes enneigées et de lacs salés asséchés. L’Atacama est considéré comme le plus sec du globe, certaines de ses régions n’ayant pas connu de pluie depuis plusieurs décennies.

- Les déserts froids et polaires, tels que l’Antarctique ou le Groenland, rappellent que désert ne rime pas toujours avec chaleur. Ici, la glace remplace le sable, mais l’aridité reste la même. Les précipitations y sont rarissimes et de faible intensité.

En dépit des apparences, tous ces déserts ne sont pas identiques, ni homogènes. Ils composent une mosaïque de milieux, où l’aridité s’exprime différemment selon les latitudes et les altitudes. Cette pluralité explique la diversité des formes de vie et des cultures qui s’y sont adaptées.

Vue panoramique de l’Antarctique.

Un écosystème fragile et surprenant

Le désert est un univers d’une remarquable ingéniosité biologique. La rareté de l’eau de pluie impose au vivant – faune et flore – de mettre en œuvre des stratégies d’adaptation qui témoignent d’une exceptionnelle inventivité.

La flore, maîtresse de l’économie de l’eau

Les plantes ont été contraintes de développer des mécanismes uniques pour gérer leurs besoins en eau. Les cactus, emblématiques des déserts d’Amérique, la stockent au cœur de leurs tissus charnus, ceux-ci étant protégés par des épines qui réduisent l’évaporation et découragent la plupart des prédateurs. Dans le Sahara, l’acacia parvient à enfoncer ses racines en profondeur, souvent jusqu’à plusieurs dizaines de mètres sous terre, pour atteindre des nappes phréatiques. D’autres espèces, comme certains graminées ou lichens, restent en dormance durant les longues périodes de sécheresse et renaissent à la faveur d’une pluie, même infime et fugace.

La faune, une lutte permanente contre la chaleur et la soif

Les animaux, eux aussi, ont su tirer parti d’un environnement contraignant. Le fennec, petit renard du Sahara, possède de grandes oreilles qui servent à dissiper la chaleur de son corps. Les reptiles, comme le lézard à collerette ou certains geckos, mènent leurs activités aux heures fraîches du matin et du soir. Les insectes, souvent abondants, constituent une ressource alimentaire essentielle pour de nombreuses espèces. Les dromadaires et les chameaux, souvent qualifiés de « navires du désert », se sont adaptés aux longs épisodes de déshydratation en stockant des graisses dans leurs bosses, qui leur servent de réserve d’énergie.

Fennec aux aguets.

Dans tous les déserts, l’eau est une ressource vitale, aussi rare que convoitée. Elle peut surgir sous forme de sources souterraines ou de nappes phréatiques, donnant naissance à des îlots de verdure, parfois minuscules, où se concentrent et foisonnent de nombreuses formes de vie. Ces « oasis » ont servi de points d’étape aux caravanes, facilitant la traversée d’immenses espaces arides. Les oasis sont des lieux d’une extrême fragilité et le moindre déséquilibre dans la gestion de l’eau peut les condamner à disparaître. Les activités humaines, en grande partie responsables du réchauffement climatique, contribuent à accélérer la désertification et l’extension des zones arides, au détriment des terres fertiles. L’élévation des températures favorise des incendies d’une ampleur inédite, bouleversant les écosystèmes naturels et accentuant l’extension des déserts.

L’Oasis d’Umm al-Ma Lake, au cœur du Sahara, Lybie.

Lorsque des hommes décident de vivre au cœur de l’aridité

Vivre dans un désert requiert de composer avec un environnement extrême. Depuis des millénaires, des peuples ont su trouver les ressources nécessaires pour s’y installer et y demeurer durablement. Ils ont inventé des modes de vie adaptés à la sécheresse, à la rudesse du climat et à la rareté des ressources alimentaires. Si certaines peuplades ont choisi le confort relatif des oasis, d’autres ont opté pour une vie nomade et parcourent les immensités arides en fonction des saisons, de la disponibilité de l’eau et de l’existence de pâturages.

Les Touaregs du Sahara – aussi appelés « hommes bleus » en raison de la teinture indigo qui imprègne leurs voiles et déteint sur leur peau - incarnent l’un des peuples nomades les plus emblématiques du désert. Leur mode de vie est intimement lié à la connaissance de leur environnement. Ils savent interpréter les signes que la nature leur offre. Ils observent attentivement la direction du vent, la texture du sable, le comportement des animaux, ou encore la position des étoiles. Ces savoirs ancestraux leur permettent de s’orienter dans des lieux où les repères fixes sont rarissimes. Leur organisation sociale repose sur des tribus et des clans, et leur culture orale, transmise de génération en génération, alimentant poèmes, chants et récits, qui donnent au désert une profondeur spirituelle. Cette maîtrise de l’espace, acquise au fil des siècles et souvent chèrement payée, fait des Touaregs de véritables « navigateurs du désert ».

Chameaux marchant dans les dunes de sables Merzouga au Maroc.

Les Bédouins d’Arabie, quant à eux, ont développé une culture intimement liée au dromadaire. Cet animal incroyablement résistant face à la dureté du désert conditionne leur survie et structure leur économie. Il fournit aux hommes du lait, de la viande, de la laine et du cuir. Il leur permet de se déplacer sur de longues distances et peut porter de lourdes charges. À la fois monture, compagnon de route et richesse salutaire, le dromadaire est qualifié de « don de Dieu au désert » dans la culture bédouine.

En Asie centrale, les Turkmènes et les Kazakhs ont longtemps pratiqué les grandes transhumances, déplaçant leurs troupeaux – chevaux, moutons et chameaux – à travers les steppes semi-arides. Cette mobilité saisonnière assurait la survie des bêtes en exploitant les pâturages dispersés. Les yourtes, modestes habitats circulaires démontables, symbolisent cette culture nomade, offrant chaleur en hiver et fraîcheur en été, et pouvant être montées ou démontées en quelques heures. Si la sédentarisation imposée par les politiques du XXᵉ siècle a transformé ces modes de vie, la mémoire des grands espaces et des caravanes demeure au cœur de l’identité culturelle de ces peuples.

Les Aborigènes d’Australie vivent également depuis des millénaires dans un des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Leur cosmologie s’organise autour du Temps du Rêve (dreamtime), un système complexe de récits et de chants. Ces songlines décrivent les parcours d’ancêtres mythiques et servent à la fois de cartes, de récits fondateurs et de mémoire vivante du territoire.

Le volcan Licancabur (alt : 5 600 m) dans le désert d’Atacama, au Chili.

Habitats et modes de vie

Pour s’adapter à la rudesse de leur environnement, les hommes ont créé plusieurs formes d’habitat. Les nomades ont opté pour des tentes démontables et légères, qui leur permettent de suivre les troupeaux et de se déplacer rapidement d’un campement à l’autre. Dans les oasis, des maisons en terre crue – souvent dotées de murs épais – protègent les habitants de la chaleur diurne, tout en conservant la fraîcheur nocturne.

Pour tous, nomades et sédentaires, la survie repose sur la préservation et la transmission de précieux savoirs. Les nomades ont appris à connaître les plantes médicinales et à identifier les végétaux comestibles susceptibles d’étancher la soif. Ils savent interpréter la moindre trace laissée dans le sable par un animal. Ils repèrent les lieux où l’eau affleure, en déchiffrant les lignes du paysage. Leur organisation sociale repose sur la solidarité et le partage. L’entraide et l’hospitalité sont des valeurs cardinales dans des territoires où l’isolement peut être fatal.

Ce mode de vie ancestral est aujourd’hui bouleversé par le changement climatique, la raréfaction de l’eau, la mondialisation mercantile et la pression de la sédentarisation. Beaucoup de nomades sont contraints de rejoindre les villes ou de grandes exploitations agricoles, en acceptant de voir leur culture se transformer en profondeur.

De nombreux déserts furent jadis des terres fertiles

L’histoire des déserts est indissociable des variations climatiques et des transformations géologiques de notre planète. Des études scientifiques, menées par des archéologues, des climatologues et des géologues, montrent que la plupart des déserts furent jadis des terres fertiles, parcourues de rivières et de lacs, couvertes de végétation. Le désert est le produit d’équilibres climatiques fragiles et changeants, l’aridité n’étant pas immuable mais résultant d’une longue histoire, où se combinent variations astronomiques, cycles climatiques et comportements humains.

Le Sahara connut, par exemple, plusieurs périodes vertes, liées aux oscillations de l’orbite terrestre (cycles de Milankovitch) qui influent sur l’énergie solaire reçue par la Terre et modifie les régimes de mousson. La période verte la plus récente, appelée optimum holocène, eut lieu entre 10 000 et 5 000 ans avant notre ère. À cette époque, des pluies abondantes transformaient régulièrement la région en savanes et en prairies, donnant naissance à des lacs et formant des cours qui permettaient à la faune sauvage de prospérer. Des girafes, des éléphants, des crocodiles et d’autres espèces typiques des milieux humides peuplaient ces paysages verdoyants.

Des communautés humaines purent s’établir durablement au Sahara, développant des activités pastorales et agricoles. Les peintures rupestres découvertes au Tassili n’Ajjer en Algérie ou dans le massif de l’Ennedi au Tchad témoignent de cette prospérité. Elles représentent des scènes de chasse, des troupeaux de bovins, des campements, des fêtes et des rituels.

À partir du Ve millénaire avant notre ère, un changement progressif s’amorça, la mousson africaine se déplaçant vers le sud et les pluies se raréfiant. En quelques millénaires, le Sahara se mua en un désert immense et ce basculement climatique entraîna le déplacement des populations vers la vallée du Nil, l’essor de l’Égypte antique devant beaucoup à l’afflux de ces communautés fuyant le Sahara en voie d’assèchement.

Un phénomène comparable se produisit dans le désert de Gobi et dans celui du Taklamakan en Asie centrale. Ces zones arides furent naguère des régions verdoyantes, traversées par de larges rivières. L’Atacama, au Chili, a connu des phases humides, liées aux oscillations du courant de Humboldt et au phénomène El Niño.

Vallée de la Mort (Death Valley), Californie, États-Unis d’Amérique.

Les routes commerciales et les oasis

Bien qu’impressionnants par leur immensité et leur rudesse, les déserts, à la fois obstacles et traits d’union, furent dès l’Antiquité des passages essentiels pour la circulation des hommes, des marchandises et des idées. Le Sahara devint ainsi l’une des principales artères reliant l’Afrique subsaharienne aux rivages de la Méditerranée. Des caravanes formées de plusieurs centaines de chameaux transportaient du sel, de l’or, de l’ivoire et des esclaves. Ces expéditions duraient plusieurs mois et nécessitaient une organisation méticuleuse pour repérer les points d’eau et les oasis, planifier un itinéraire sûr et garantir la survie de la caravane. Des villes comme Tombouctou et Gao devinrent de brillants foyers culturels, prospérant grâce au développement du commerce transsaharien.

En Arabie, le désert fut traversé par la Route de l’encens qui reliait la péninsule arabique à la Méditerranée. Résines, épices, tissus et pierres précieuses circulaient d’une extrémité à l’autre de ces espaces arides. Des cités-oasis comme Pétra ou Palmyre se développèrent grâce à ces flux, devenant des pôles commerciaux cosmopolites où se croisaient caravanes nabatéennes, marchands grecs et diplomates romains. En Asie centrale, le désert du Taklamakan et celui de Gobi constituaient des lieux de passage clés sur la Route de la soie qui reliait la Chine à l’Occident. Les oasis y jouaient un rôle stratégique. On s’y reposait et on y échangeait des marchandises – soie, jade et papier –, mais aussi des savoirs, des religions et des innovations techniques. Car, dans ces joyaux du désert, les hommes rivalisaient d’ingéniosité pour créer des systèmes d’irrigation, à l’instar des qanats persans, des galeries souterraines drainant les nappes phréatiques. Ces innovations permirent de cultiver les palmiers-dattiers, les céréales et les légumes pour nourrir résidents et nomades. Certaines oasis, comme celles de Dunhuang et de Kachgar, devinrent ainsi de véritables villes, organisées autour du commerce caravanier.

Carte des zones désertiques sur la planète.

Lorsque des individus se passionnent pour le désert…

Depuis des siècles, le désert fascine savants, voyageurs, artistes et écrivains. Certains y trouvent un terrain propice à la conduite de leurs études scientifiques, d’autres un lieu d’élévation spirituelle ou une source inépuisable d’inspiration.

Théodore Monod, un savant humaniste

Théodore Monod (1902-2000) est sans conteste l’un des plus grands connaisseurs du Sahara. Naturaliste, explorateur et humaniste, il consacra plus de soixante années de sa vie à l’étude du désert. Ses expéditions, souvent menées à pied sur plusieurs centaines de kilomètres, lui permirent de dresser une carte savante de la faune, de la flore, de la géologie et des vestiges archéologiques du Sahara. D’une ampleur exceptionnelle, son travail scientifique sans concession ni parti-pris s’accompagne d’une réflexion spirituelle et éthique. Monod voyait dans le désert un lieu de vérité et d’exigence, où l’homme doit accepter de se confronter à l’essentiel. L’œuvre de ce savant mêle rigueur scientifique et méditation poétique, inspirant encore aujourd’hui tous ceux qui s’intéressent à la fragilité des milieux naturels et à la dignité humaine.

Isabelle Eberhardt, une vie au désert

Au tournant du XXᵉ siècle, l’écrivaine et exploratrice suisse Isabelle Eberhardt (1877-1904) choisit de s’immerger dans la culture du Maghreb. Elle partagea le quotidien des peuples du désert dont elle adopta la tenue. Convertie à l’islam, elle parcourut sans jamais s’arrêter les confins sahariens, témoignant d’une volonté et d’une liberté rares pour une femme de son époque. Sa courte vie, marquée par une quête d’absolu et par une écriture intense, fit du désert le lieu d’une rencontre radicale avec l’autre et avec elle-même.

Yacouba Sawadogo, l’homme qui arrêta le désert

Plus récemment, au Burkina Faso, un homme s’est levé contre la « fatalité du désert ». Yacouba Sawadogo (1946-2023), simple agriculteur, consacra sa vie à redonner vie à des terres épuisées par des siècles de sécheresse et de chaleur intense. Il mit en pratique et perfectionna une technique ancestrale, le zaï, qui consiste à creuser des poquets dans la terre pour y déposer du fumier et du compost. Ces trous se gorgent d’eau de pluie et la retiennent durablement pour régénérer les sols et créer, comme par miracle, un microclimat favorable à la croissance des plantes.

En quelques décennies, Yacouba réussit à faire surgir une forêt de plusieurs dizaines d’hectares dans une région asséchée et hostile. Visible depuis l’espace, cette « forêt de la sagesse » témoigne de la capacité humaine à inverser la marche de la désertification. Sa ténacité lui valut une reconnaissance internationale. En 2018, il reçut le Right Livelihood Award suivi, deux ans plus tard, de la distinction de Champions de la Terre. Son parcours, raconté dans le livre et dans le film L’homme qui arrêta le désert, incarne la force tranquille de celui qui, par sa patience et son inventivité, refuse les évidences et renoue avec l’espoir.

Scorpion agressif (Opistophthalmus carinatus) en position de défense, désert du Kalahari, Afrique du Sud.

De Saint-Exupéry à Le Clézio

Comment évoquer le Sahara sans parler de l’œuvre métaphorique d’Antoine de Saint-Exupéry, aviateur et écrivain, qui puisa dans son expérience du désert la matière de récits inoubliables. Ses livres Terre des hommes et Le Petit Prince font du désert le lieu d’une solitude radicale, mais aussi celui de la rencontre et de la fraternité. Ce concept de radicalité et d’irréductibilité inspira sans doute Jean-Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel de littérature (2008), dont les romans, essais et autres nouvelles, offrent au désert une place centrale. En 1980, dans son roman Désert, Le Clézio qualifie cet espace aride de « lieu de tous les possibles ». Pour lui, le désert est à la fois un monde de liberté, d’épreuve et de révélation. Son écriture épurée et poétique restitue ce lieu comme un espace habité de mémoire, de dignité et de rêves. Le désert serait donc l’anti-espace par excellence, échappant aux contraintes sociales, refusant l’ordre imposé par les villes et se riant des frontières. C’est un lieu intense, où l’homme, en se confrontant aux éléments – le vent, la lumière, le sable, le silence et l’absence d’eau – peut apprendre à se connaître vraiment. À maintes reprises, le style inimitable de l’écrivain met en opposition la mer et le désert. Si l’une est pleine d’eau tandis que l’autre en est privé, le vocabulaire qui permet de décrire ces immensités géographiques est étonnamment proche : tempêtes, vagues, marées, vents, etc. La mer et le désert semblent ainsi se répondre comme deux miroirs inversés, chacun portant, à sa manière, la même puissance métaphorique d’une nécessaire confrontation à l’infini.

Dans les arts, notamment la littérature et le cinéma, le désert se déploie à la fois comme lieu de danger et d’épreuve, mais aussi comme espace de méditation et de révélation. Pour les peintres de la Renaissance et du début de l’époque moderne, le désert n’était pas une terre aride. Jérôme Bosch, par exemple, dans ses représentations de saints ermites, le figure comme un paysage foisonnant, peuplé d’arbres, d’animaux, de montagnes et de rivières. Gérard de Saint-Jean (ou Gérard David, selon les attributions), peint dans ses scènes bibliques un désert verdoyant, proche d’un « paysage arcadien ». Pour les artistes de l’époque, il était inconcevable de représenter un espace totalement nu, la culture visuelle occidentale, façonnée par des siècles d’harmonie pastorale, exigeant la présence d’éléments rassurants.

Au XVIIIᵉ siècle, l’essor de l’esthétique du sublime ouvrit la voie à l’acceptation du vide et le désert, comme les montagnes et les océans, devint un objet de fascination par sa démesure, son immensité et son hostilité. Ce basculement esthétique permit de consacrer ce qui, jusque-là, semblait inacceptable : le vide, la désolation et l’aridité.

Le cinéma a largement exploité la puissance symbolique du désert, notamment dans les westerns où ce lieu figure l’espace de la conquête et de l’isolement. Dans Lawrence d’Arabie de David Lean, il devient le théâtre d’épopée et de rêve orientaliste. Plus récemment, des films comme Mad Max ou Dune, revisitent le désert comme métaphore d’un futur possible, où l’aridité reflète à la fois les menaces écologiques et les épreuves spirituelles de l’humanité.

Déserts orientaux et imaginaires coloniaux

Les déserts d’Orient ont fortement influencé l’imaginaire occidental. De l’expédition de Napoléon en Égypte (1798-1801) aux conquêtes coloniales du XIXᵉ siècle, ils furent décrits, fantasmés et représentés comme des espaces à la fois sublimes et vides, où l’Europe projetait ses propres visions. Dans la peinture et la littérature orientalistes, le désert est un décor fascinant. Il est tantôt représenté comme le symbole puissant de l’immensité, tantôt comme un espace idyllique parsemé d’oasis où des bédouins chevauchent ardemment. Des artistes européens transposèrent dans leurs œuvres une image magnifiée de l’Orient désertique, où l’exotisme l’emporte souvent sur la réalité.

Eugène Fromentin (1820-1876), peintre et écrivain, s’attacha à représenter le Sahara et ses cavaliers arabes dans des compositions lumineuses, empreintes de violence et de majesté. Ses récits de voyage, comme Un été dans le Sahara, contribuèrent à diffuser une image poétique et stéréotypée. Jean-Léon Gérôme (1824-1904), figure majeure de l’orientalisme pictural, multiplia les scènes d’oasis, de marchés arabes et de caravanes lourdement chargées. Ses toiles renforcèrent l’idée d’un Orient figé dans une éternité exotique. Elles séduisirent l’Europe par leur pittoresque et leur précision, presque photographique. Dans la littérature, des voyageurs comme Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jérusalem) ou Flaubert (Voyage en Orient) participèrent à leur tour à la construction de ce récit oriental, qui oscillait entre fascination et condescendance.

Ces représentations, marquées par l’essor du goût romantique pour l’exotisme, firent du désert un symbole de sublime beauté, mais aussi un espace où l’Occident projetait ses fantasmes. De telles représentations, à la fois simplistes et séduisantes, éludaient la pluralité des déserts et des cultures qui les peuplaient. L’armée de Napoléon Ier , fascinée par les pyramides et les vestiges antiques, ignorait largement la vitalité des oasis, la diversité des peuples et la richesse de leurs savoirs. Au XIXᵉ siècle, les puissances coloniales, obsédées par la conquête militaire et la domination économique, renforcèrent ce biais en présentant le désert comme une terre vide, un lieu abandonné, qu’il fallait impérativement rendre prospère.

Aujourd’hui encore, nos représentations sont marquées par cet héritage colonial et orientaliste. Dans les médias et le septième art, le désert est souvent réduit à un espace de silence et d’abandon. Repenser cet héritage critique, c’est comprendre que le désert n’est pas un lieu vide et austère, mais un espace complexe, habité, traversé de cultures et de mémoires millénaires.

Désert Deadvlei en Namibie, désolation d’un paysage extrême.

Le chameau, navire du désert

Le chameau, comme son proche cousin le dromadaire, est depuis toujours l’allié indispensable des habitants des régions les plus arides du globe. Robuste et docile, il est capable de parcourir de longues distances à travers les immensités sableuses ou rocailleuses, le dos chargé de marchandises ou de voyageurs. Contrairement à une idée reçue, ses deux bosses ne contiennent pas de l’eau, mais des graisses qui constituent une réserve d’énergie et expliquent en grande partie son exceptionnelle endurance. Cet animal peut passer de longues périodes sans s’hydrater et résiste à des écarts de température considérables, jusqu’à +50 °C durant le jour et 0 °C au cours de la nuit. Sa morphologie est parfaitement adaptée à ces conditions de vie extrêmes. Ses larges pattes lui évitent de s’enfoncer dans le sable, ses narines sont capables de se fermer complètement lorsqu’une tempête de sable surgit, tandis que ses longs cils protégent efficacement ses yeux. Domestiqué il y a environ 3 000 ans, le chameau fut le vaisseau amiral des grandes routes caravanières, en transportant le sel, l’or et les épices. Dans de nombreuses sociétés nomades, il demeure un symbole de prestige et continue d’assurer une part essentielle de la mobilité des hommes.

Le chant mystérieux des dunes

On prétend que certaines dunes « chantent ». Ce phénomène rare fut observé à plusieurs reprises dans le Sahara, dans le désert de Gobi, ou encore dans le désert d’Atacama. Il intrigua des siècles durant bon nombre de voyageurs et de scientifiques. Lorsque le vent dévale la pente d’une dune et que le sable se met en mouvement, on peut entendre un grondement sourd, proche du timbre grave d’un chant, résonnant parfois sur plusieurs kilomètres. Ce « chant des dunes » n’a cessé d’alimenter l’imaginaire des explorateurs et des poètes. Marco Polo l’évoqua au XIIIᵉ siècle dans ses récits de voyage, l’attribuant à des esprits qui auraient hanté le désert. La cause de ce phénomène remarquable est aujourd’hui parfaitement identifiée. Les grains de sable, lorsqu’ils sont secs, ronds et de taille régulière, entrent en vibration sous le souffle du vent. Leur mouvement produit une onde sonore amplifiée par la masse de la dune. Le son produit varie selon la nature du sable et la dimension de la dune. Il évoque un bourdonnement grave, un tambour lointain, ou même un orgue.

Les dunes des grands déserts viennent-elles de la mer ?

Les vagues de sable qui ondulent à perte de vue sont-elles les traces d’une mer disparue ? pas du tout ! Il s’agit bel et bien d’une idée reçue. Si certaines dunes côtières sont issues du sable marin, la majorité des dunes des grands déserts n’ont aucun lien direct avec la mer.

Les dunes se forment sous l’action du vent. Celui-ci arrache à la roche, transporte et entasse des grains de sable. Trois conditions sont nécessaires pour la formation d’une dune :

- une réserve de sable meuble, issue de l’érosion des roches ou de l’assèchement d’anciens lacs,

- un vent dominant et régulier,

- un espace ouvert, sans végétation, pour permettre aux grains de se fixer.

C’est ainsi que se formèrent les immenses champs de dunes du Sahara, du Namib ou du désert de Gobi, loin de tout littoral. Leur ressemblance avec les vagues marines vient de la force du vent qui les sculpte, et non de l’empreinte d’un océan disparu. Les dunes ne racontent pas une histoire de mer disparue, mais une histoire de vents et de temps.

.png?width=350&height=90&name=Bandeaux%20La%20Plume%20(6).png)