.png?width=1000&height=258&name=Bandeaux%2010%20Raisons%20de%20sengager%20(4).png)

Soyez curieux, on en apprend tous les jours !

Comprendre notre monde passe par une soif d’informations vérifiées, sourcées et étayées. Ce mois-ci, plongez dans l’histoire d’une femme, véritable symbole du génie et de la persévérance.

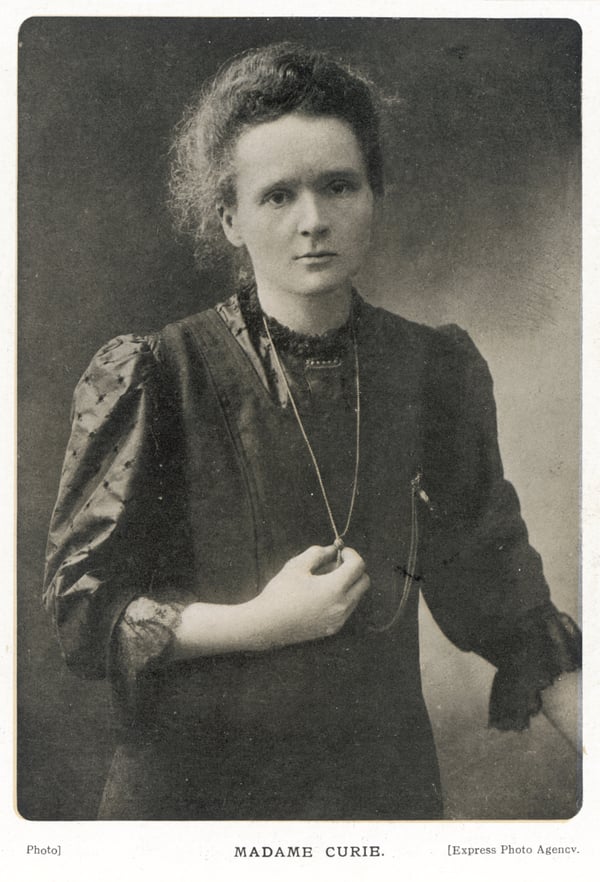

Pour beaucoup, le nom de Marie Curie évoque la science, la rigueur et le courage. Figure emblématique d’une époque en pleine mutation, elle incarne l’effervescence intellectuelle qui agita l’Europe à la fin du XIXe siècle et fit vaciller les certitudes du monde newtonien, la matière, jusqu’alors considérée comme inerte, dévoilant les mystères insoupçonnés de sa structure.

Marie Curie fut la première femme à recevoir le prix Nobel de physique en 1903, et la première personne à recevoir un second prix Nobel de chimie en 1911. Elle reste, en outre, la seule lauréate dans deux disciplines différentes. Son ardeur au travail, aux côtés de Pierre Curie – qui fut son compagnon de recherche et de vie –, son intelligence pratique exceptionnelle et sa capacité à refuser les évidences, lui permirent de révéler les lois de la radioactivité, un phénomène naturel découvert par Henri Becquerel en 1896.

Portrait de Marie Curie, première femme à recevoir un prix Nobel.

On garde souvent de Marie Curie l’image d’une femme droite, concentrée et grave, une icône silencieuse que l’Histoire a sans doute trop figée dans le marbre. Maria Sklodowska vit le jour à Varsovie en 1867, dans une Pologne occupée par l’Empire russe, quelques années seulement après l’insurrection populaire de 1863. Cette révolte conduisit les autorités tsaristes à déporter les ministères polonais à Saint-Pétersbourg, et à imposer une politique brutale de russification.

Née dans une famille modeste et profondément attachée à l’éducation, Maria fut très tôt initiée aux exigences de la rigueur scientifique. Son père, professeur de mathématiques et de physique, ne manqua aucune occasion d’éveiller la curiosité de ses trois filles. Leur mère dirigeait un pensionnat de jeunes filles où elle était institutrice. Cette maison sévère et studieuse était empreinte d’un esprit d’émancipation. Sous le joug de l’Empire russe, la transmission de la culture nationale était surveillée, réprimée et souvent interdite. Les sciences et les lettres devinrent, pour les esprits rebelles, un refuge discret et une forme de résistance.

Maria perdit sa mère à dix ans, puis une sœur qui succomba de la typhoïde. Ces épreuves l’assombrirent précocement et forgèrent en elle une volonté inébranlable. Élève brillante, elle termina ses années de lycée avec une médaille d’or. Les universités étant interdites aux femmes, elle rejoignit l'Université volante de Varsovie, une institution clandestine qui formait en secret de jeunes Polonaises, tenant classe dans des appartements privés, entre deux perquisitions de la police tsariste.

Rêvant d’étudier les sciences, elle conclut un pacte avec sa sœur aînée, Bronia. Maria s’engagea ainsi à travailler comme gouvernante pour subvenir aux besoins de sa sœur, le temps pour celle-ci de terminer ses études de médecine à Paris. En retour, une fois devenue médecin, Bronia l’accueillerait en France et l’aiderait à suivre des études supérieures.

Maria devint donc préceptrice, s’occupant avec passion et rigueur d’enfants dans des familles aisées, à la campagne et en ville. Elle utilisait son temps libre pour lire en cachette des ouvrages de mathématiques, de chimie et de sociologie. Elle tomba amoureuse du fils de l'un de ses employeurs, mais la différence de statut social rendit leur union impossible. Le cœur brisé, elle retourna à Varsovie où elle redoubla d’efforts pour poursuivre ses lectures en autodidacte.

En 1891, à l’âge de 24 ans, elle put enfin prendre le train pour Paris, armée d’une inextinguible soif de savoir, d’une endurance à toute épreuve, et d’une promesse silencieuse qu’elle se fit à elle-même : désormais, rien ne l’arrêterait.

Paris : études de sciences et rencontre amoureuse

Installée dans une mansarde glaciale du Quartier latin, se nourrissant essentiellement de pain sec et de thé, Maria s’inscrivit à la Sorbonne où elle put suivre des cours de physique, de chimie et de mathématiques, dans un milieu presque exclusivement masculin. Elle travaillait sans relâche, tard dans la nuit, accrochée à son bureau comme à une bouée salutaire. Studieuse et exigeante, elle se classa parmi les meilleurs élèves de sa promotion.

Ces années parisiennes, faites de solitude, de pauvreté et d’intense liberté intellectuelle, renforcèrent sa détermination à étudier les sciences avec une rigueur absolue. Se faisant désormais appeler Marie, elle perfectionna son français, fréquentant assidûment les bibliothèques. Elle s’intéressa aux travaux de nombreux laboratoires et découvrit avec ferveur une ville bouillonnante d’idées nouvelles.

En 1894, elle fit la connaissance de Pierre Curie, un physicien discret et anticonformiste, passionné de cristallographie et d’électromagnétisme. De dix ans son aîné, c’était un savant reconnu, qui menait une vie simple, sans ambition mondaine. Pierre fut immédiatement séduit par la rigueur, la sensibilité scientifique et la volonté de Marie, tandis que cette dernière découvrit en lui un esprit libre, tendre, précis et étranger à toute forme de vanité.

Leur correspondance fut dense, pudique, animée par la passion commune du savoir. Lorsque Marie retourna brièvement en Pologne après l’obtention de sa licence de sciences, Pierre lui écrivit ces mots :

« Ce serait une belle chose de passer la vie ensemble, hypnotisés par nos rêves : ton rêve patriotique, notre rêve scientifique. »

.jpeg?width=800&height=750&name=0AdobeStock_162318075%20(1).jpeg)

Marie et Pierre Curie, photographiés avec leur fille Irène (1897).

Leur union fut prononcée en 1895, sans robe blanche ni banquet, loin des conventions sociales. En guise de voyage de noces, ils partirent à bicyclette sur les routes de la Touraine. Menant une vie de recherche, de partage et de travail acharné, ces deux esprits tenaces étaient unis dans une même quête : comprendre l’invisible et percer les secrets de la matière.

Une découverte révolutionnaire : la radioactivité

Au tournant du XXe siècle, les lois de la physique classique furent attaquées de toute part. En 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen découvrit les rayons X, capables de traverser les corps opaques et d’imprimer leur ombre sur des plaques photographiques. Un an plus tard, le savant français Henri Becquerel observa qu’un sel d’uranium noircissait une plaque sans exposition préalable à la lumière. Il mit au jour un phénomène étrange, un rayonnement naturel et invisible, émis spontanément par certains éléments. La physique newtonienne et ses principes séculaires ne parvenaient pas à expliquer ces phénomènes. La matière, que l’on pensait jusque-là réglée comme une horloge, semblait traversée de forces invisibles.

Marie Curie décida d’explorer la voie ouverte par Becquerel dans le cadre de sa thèse de doctorat, choisissant d’étudier avec méthode les radiations invisibles de l’uranium. Elle eut recours à un ingénieux électromètre, un dispositif inventé par Pierre Curie et son frère Jacques, capable de mesurer avec précision l’intensité électrique des faibles courants générés par les radiations. Rapidement, elle comprit que ce phénomène n’était pas propre à l’uranium et démontra que le thorium émet un rayonnement similaire. Soucieuse d’éviter toute ambiguïté avec d’autres types de rayonnements, elle inventa un mot pour désigner ce phénomène : la radioactivité.

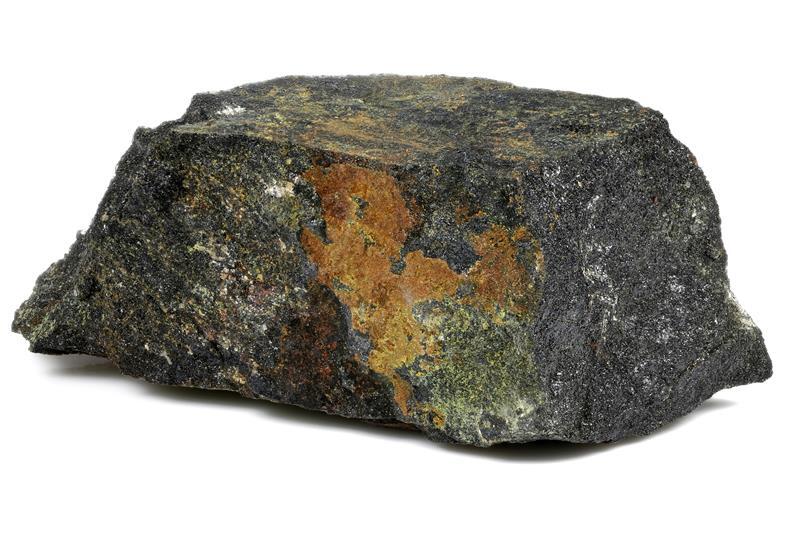

À partir d’un minerai naturel, la pechblende, plus radioactif que l’uranium lui-même, Marie et Pierre Curie formulèrent une hypothèse audacieuse : le minerai contiendrait des éléments inconnus, d’une radioactivité bien supérieure à celle de l’uranium. Ils se lancèrent dans un travail titanesque qui consistait à broyer, dissoudre et filtrer des tonnes de minerai. Installés dans un hangar glacé, prêté par l’École de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, durant des mois, ils travaillèrent ensemble dans des conditions précaires, sans aucune protection, respirant des poussières radioactives, et manipulant des substances dont nul ne soupçonnait les effets délétères sur les organismes vivants.

Pechblende : minerai à partir duquel les Curie isolèrent le polonium et le radium.

En 1898, ils annoncèrent la découverte de deux nouveaux éléments chimiques qu’ils baptisèrent respectivement polonium – en hommage à la Pologne natale de Marie – et radium, une substance extraordinairement radioactive. Après les avoir identifiés, ils s’évertuèrent à les isoler pour en étudier les propriétés singulières. En 1903, ces travaux titanesques furent couronnés par un prix Nobel de physique, qu’ils partagèrent avec Henri Becquerel. Marie devint ainsi la première femme à recevoir le tout jeune prix Nobel, créé en 1901 pour récompenser des personnes ayant œuvré pour le bien de l'humanité.

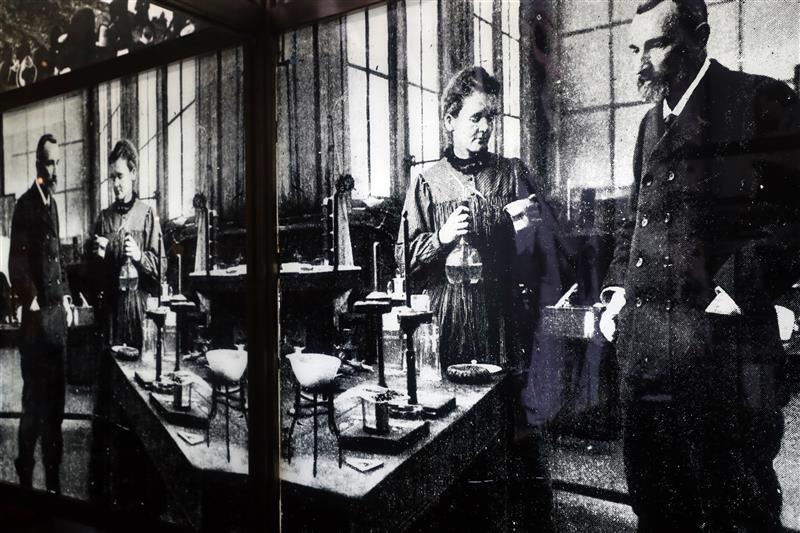

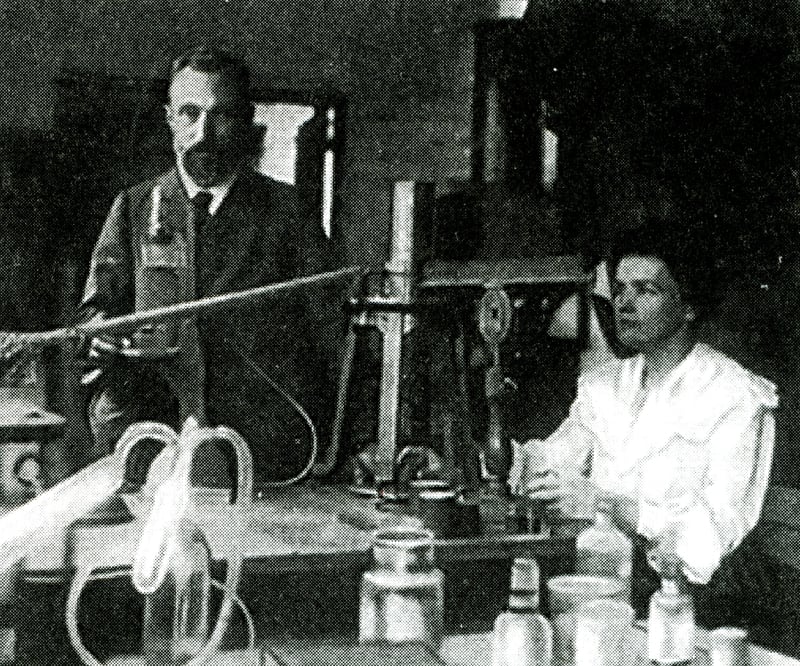

Les époux Curie au travail dans leur laboratoire précaire.

Drame et résilience : comment continuer sans Pierre ?

Le 19 avril 1906, par un après-midi pluvieux, Pierre Curie, traversant la rue Dauphine à Paris, glissa sur le pavé mouillé et passa sous les roues d’une lourde charrette. Il mourut sur le coup, le crâne écrasé, à l’âge de 46 ans. Pour Marie, ce fut un terrible séisme. Pourtant, jamais elle ne se plaignit, aucun cri, aucun éclat. Elle se contenta de consigner dans son carnet de notes ce constat laconique et froid : « Pierre est mort. Il a cessé d'exister. »

Désormais seule avec deux fillettes à élever – Irène, née en 1897, et Ève, en 1904 –, elle dut traverser dans la solitude l’épreuve du deuil, sans cesser de poursuivre l’œuvre entreprise aux côtés de son époux. Quelques semaines seulement après la tragédie, elle accepta de reprendre le cours de physique que Pierre assurait à la Sorbonne. Elle devint ainsi, en novembre 1906, la première femme professeure dans l’histoire de l’université française. Elle fit une entrée silencieuse et discrète dans l’amphithéâtre, reprenant la leçon là où Pierre l’avait laissée, convoquant la continuité pour conjurer l’absence.

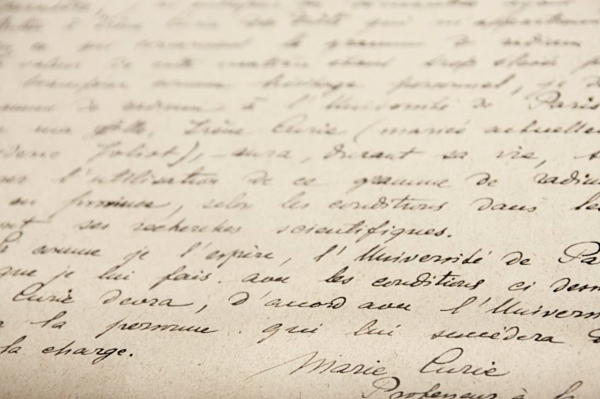

Au cours des années suivantes, elle intensifia ses recherches sur la radioactivité, parvenant, en 1910, à isoler du radium métallique pur, un exploit chimique totalement inédit. En 1911, l’Académie royale des sciences de Suède lui décerna le prix Nobel de chimie, récompensant l’ensemble de son œuvre. Elle devint la seule personne au monde à avoir reçu deux prix Nobel scientifiques dans deux disciplines différentes.

Manuscrit original de Marie Curie, témoignage précieux de son héritage scientifique.

Une femme sous le feu des préjugés

Tout au long de sa vie, Marie Curie affronta les préjugés, les calomnies et les injustices. Femme indépendante et forte dans un monde d’hommes, étrangère dans une France nourrie de xénophobie, savante dans un siècle réticent à reconnaître la compétence féminine, elle fut l’objet de campagnes hostiles d’une violence inouïe.

Ainsi, en 1911, alors qu’elle venait d’être proposée pour un second prix Nobel, des journaux à sensation s’acharnèrent sur elle, lui reprochant d’être une Polonaise bien trop brillante et d’avoir entretenu une liaison avec un homme marié, en la personne du physicien Paul Langevin. Une campagne de diffamation s’abattit sur elle, entre voyeurisme, misogynie et nationalisme. On lui reprocha d’être une femme, étrangère et brillante. On la soupçonna même d’être juive, comme pour ajouter à sa culpabilité dans un climat d’antisémitisme et d’affaire Dreyfus. Cet acharnement fut tel que l’Académie suédoise hésita à lui remettre son prestigieux prix. Certains conseillèrent à Marie Curie de ne pas se rendre à Stockholm, mais elle n'écouta personne, fidèle à sa position de droiture silencieuse et digne.

Elle fut profondément marquée par cette campagne infamante, tombant malade durant plusieurs mois et ne regagnant son laboratoire qu’à l’automne 1911, bien décidée à affronter cette tempête médiatique. Elle redoubla de travail, faisant preuve d’un incroyable engagement intellectuel, sa douleur n’affaiblissant en rien sa curiosité scientifique.

Quelques voix fortes se levèrent tout de même pour la défendre, parmi lesquelles Albert Einstein, qui lui adressa une lettre admirable de solidarité.

« Ne lisez pas cette boue, chère Madame Curie. Laissez ces vipères et admirez plutôt ce que votre esprit et votre courage ont accompli. »

Marie Curie au service des blessés de guerre

Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, Marie Curie était une savante reconnue, couronnée de deux prix Nobel. Pourtant, à 47 ans, elle refusa de se replier dans son laboratoire et choisit de se rendre utile en se mettant au service de l’État français. Elle perçut l’enjeu que représentait la radiographie dans la médecine de guerre, en particulier les rayons X qui permettaient de localiser balles, éclats d’obus et fractures, afin de sauver des vies. Elle s’engagea avec énergie et obstination pour équiper les services médicaux ruraux de dispositifs de radiographie. À la demande du service de santé militaire, elle mit au point, avec l’aide de garagistes et d’électriciens, des unités de radiographie mobiles, installées sur des véhicules légers. Celles-ci embarquaient un appareil à rayons X, un générateur, et une petite chambre noire pour développer les clichés sur place afin d’intervenir au plus près des lignes de front.

Marie supervisa l’aménagement de ces véhicules, forma des manipulatrices en radiologie, rédigea des manuels, et conduisit elle-même plusieurs de ces voitures sur les routes de guerre. Une dizaine de ces unités furent directement aménagées par ses soins, à l’aide de financements privés ou étatiques. En 1937, dans une biographie écrite par sa fille, Ève Curie, on attribua à ces véhicules le nom de « petites Curies ». Si ce terme est resté dans les mémoires, il ne désigne pourtant qu’une petite partie des centaines d’unités de radiographie mobiles déployées durant le conflit.

En parallèle de ces activités, Marie Curie équipa plus de cent hôpitaux militaires d’appareils fixes, et forma elle-même une centaine d’infirmières et de techniciennes. Son engagement fut total autant que discret. Elle refusa pourtant toute décoration ou reconnaissance officielle à la fin de la guerre. Selon elle, il était essentiel et évident de mettre la science au service de l’humanité.

Comprendre la radioactivité

En 1896, le physicien Henri Becquerel découvrit un phénomène insaisissable : l’émission spontanée de rayonnements par certains éléments chimiques. Contrairement aux idées en vogue à l’époque, la matière n’est pas inerte. Elle peut se transformer, se désintégrer, et libérer de l’énergie. Au cœur de chaque atome – un concept encore mal admis à la fin du XIXe siècle – se trouve un noyau, composé de protons et de neutrons, des particules élémentaires. Dans la seconde moitié du XXe siècle, on découvrira que celles-ci sont elles-mêmes composées de quarks. Les éléments dits radioactifs – comme l’uranium, le polonium ou le radium – ont un noyau instable qui émet parfois des particules ou des ondes afin de s’équilibrer. De telles émissions, totalement invisibles, peuvent traverser les tissus, impressionner des plaques photographiques, produire de la chaleur, et perturber les organismes vivants. Ce phénomène de désintégration du noyau s’accompagne souvent d’un dégagement d’énergie considérable, à l’origine de nombreuses applications. La radioactivité trouve par exemple de nombreux usages en médecine, de l’aide au diagnostic à la stérilisation de matériel. Mais elle peut aussi causer des dommages irréversibles, notamment en détruisant des cellules vivantes. Comme de nombreux pionniers du début du XXe siècle, Marie Curie a manipulé des substances radioactives sans connaître les conséquences à long terme : brûlures profondes, leucémies, cancers. Ses carnets de laboratoire, conservés aujourd’hui à la Bibliothèque nationale, sont considérés comme trop contaminés pour être consultés sans protection contre les radiations.

La radioactivité est un phénomène invisible, silencieux, et sans odeur. C’est une force cachée de la nature, aussi redoutable que précieuse. En l’étudiant, les époux Curie ont ouvert la voie à des avancées décisives en physique nucléaire, en médecine et dans l’industrie en général. Leurs travaux ont ouvert une ère nouvelle, pleine de promesses mais aussi de dangers.

La folie du radium : entre progrès et mirages

À peine découvert et baptisé, le radium devint instantanément un objet de fascination pout le grand public. Sa capacité à émettre une lumière propre, à dégager de la chaleur sans combustion, et à modifier la matière vivante suscitèrent un engouement inédit.

Pierre et Marie Curie dans leur laboratoire, au cœur de leurs recherches sur la radioactivité.

Dans les premières années du XXe siècle, le mot radium devint synonyme de modernité, de progrès, de miracle scientifique et de longévité. On parla de lui comme d’un élément magique ou divin.

La médecine s’en empara pour cautériser des tumeurs, soulager certaines affections de la peau ou encore stimuler l’activité cellulaire. Des applications prometteuses virent le jour, parfois avec prudence, souvent avec témérité.

Cet engouement franchit les portes des laboratoires de physique ou de médecine. Le radium entra dans des produits cosmétiques, des crèmes de beauté et des poudres pour le teint. Il fut vendu en gélules, incorporé à des boissons censées donner de l’énergie, des forces, de la vitalité. On vanta ses effets « revigorants » et « rajeunissants ». Des marques utilisèrent même le mot dans leurs noms pour séduire les clients : Radior, Radiana, Radithor. Les sociétés de luxe s’emparèrent de ce symbole de puissance invisible pour séduire une bourgeoisie avide de nouveautés.

Vidéo d’illustration sur la découverte et l’utilisation du radium.

Derrière cette ferveur se cachait pourtant un danger méconnu. Dans les années 1920, plusieurs ouvrières américaines, employées à peindre des chiffres lumineux sur des cadrans de montre avec de la peinture au radium, tombèrent gravement malades. Leurs os se déformèrent, leurs mâchoires se nécrosant et certaines succombèrent rapidement sans explications. On découvrit que ces ouvrières léchaient leur pinceau afin de les lubrifier, ingérant à chaque fois un peu de radium. On les surnomma les « Radium Girls ». Ce drame mit en lumière les effets nocifs de la radioactivité sur l’organisme. Marie Curie se montra pourtant prudente, refusant d’accorder au radium des vertus curatives et s’opposant à son usage mercantile. Refusant de breveter ses découvertes et de tirer profit de ses travaux, elle n’eut de cesse d’affirmer que le radium n’était pas un produit miracle mais une force qu’il convenait de comprendre, maîtriser, et traiter avec respect.

L'héritage vivant de Marie Curie

Marie Curie mourut le 4 juillet 1934 des suites d’une anémie aplasique, qui pourrait résulter d’une exposition prolongée aux radiations. Elle s’éteignit discrètement dans un sanatorium de Haute-Savoie, loin des honneurs et des laboratoires. L’année suivante, sa fille aînée, Irène, et son gendre, Frédéric Joliot-Curie, reçurent à leur tour le prix Nobel de chimie, pour la découverte de la radioactivité artificielle qui consiste à rendre délibérément certains éléments radioactifs.

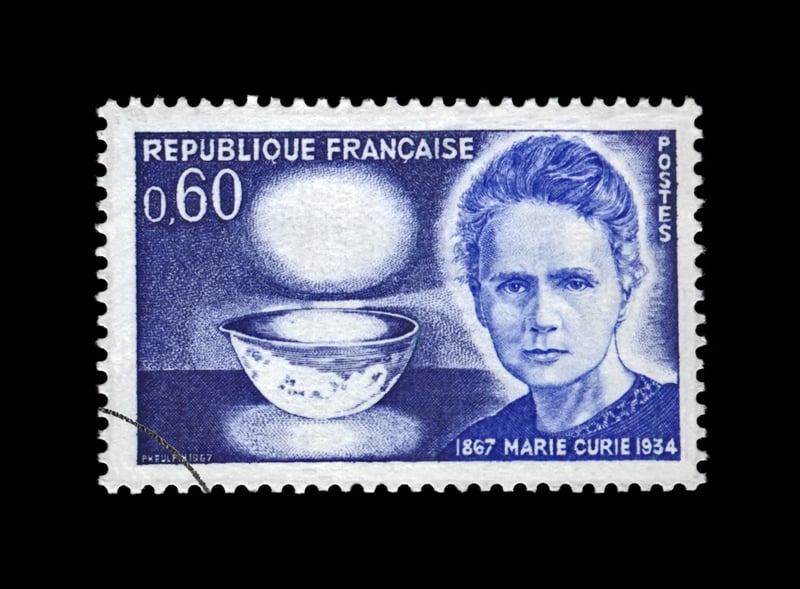

Timbre français à l’effigie de Marie Curie, émis en son honneur après sa disparition.

L’héritage de Marie Curie est immense et touche de nombreux domaines. L’Institut du radium, qu’elle fonda en 1914, est aujourd’hui un pôle de référence mondial pour la recherche en physique et en médecine. Son exemple de rigueur et son désintérêt pour la notoriété contribua à ouvrir les portes de la recherche aux femmes. Lorsqu’elle entra au Panthéon en 1995 – soixante et un ans après sa disparition –, c’est en reconnaissance de son apport à la science, mais aussi de son parcours exceptionnel de liberté, de rigueur et d’humanité.

La tombe de Pierre et Marie Curie au Panthéon de Paris.

Le nom de Marie Curie a été donné à de nombreux établissements : écoles, lycées, universités, hôpitaux, centres de recherche. Intransigeante avec la vérité, tenace et humble, en dépit des épreuves et des préjugés, elle poursuivit sa route vers ce qu’elle appelait « le progrès pour tous ». Convaincue que le savoir n’a de sens que s’il est partagé, elle laissa à la science non seulement des découvertes décisives, mais surtout l’exemple d’une femme qui mit sa vie au service des autres, dans la discrétion, la persévérance et la lumière.

Marie Curie à la Sorbonne, première femme professeure de l’université.

Une rue portant le nom de Marie Curie, témoignage de son héritage vivant.

La station de métro parisienne Curie, qui perpétue le souvenir de la scientifique.

Pierre Curie : l'autre moitié du génie

Homme de science et de convictions, Pierre Curie fut un esprit libre et un chercheur reconnu, inventif, original, et profondément anticonformiste. Né à Paris en 1859 dans une famille de médecins et d’intellectuels, il grandit dans un environnement cultivé, ouvert et peu conventionnel. Il abandonna rapidement le système scolaire classique pour suivre des études à domicile, avant d’entrer à la faculté à l’âge de 16 ans. 5 années plus tard, il devint chef de travaux à l’École municipale de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.

Dès le milieu des années 1880, aux côtés de son frère Jacques, il découvrit le phénomène de piézoélectricité, qui caractérise la capacité de certains cristaux à produire un courant électrique lorsqu’ils sont soumis à une pression significative. Il élabora des lois fondamentales sur la symétrie des cristaux et s’intéressa aux principes physiques du magnétisme, posant notamment les bases de ce qu’on appellera plus tard la température de Curie, au-delà de laquelle les matériaux perdent leur magnétisme.

En 1894, à l’âge de 35 ans, il fit la connaissance de Maria Sklodowska, une brillante étudiante avec laquelle il engagea une collaboration intellectuelle et affective d’une rare intensité. Sans hiérarchie ni sexisme, sans autre règle que l’engagement au travail, Marie et Pierre semblaient trouver dans l’autre un miroir exigeant et bienveillant.

Pierre encouragea Marie à soutenir une thèse de doctorat à une époque où très peu de femmes pouvaient y prétendre. Il l’aida à trouver un local et l’accompagna dans ses recherches, travaillant avec elle, dans les mêmes conditions, partageant la fatigue, les doutes et l’enthousiasme. En 1903, le comité Nobel envisagea de récompenser Henri Becquerel et Pierre Curie pour leurs travaux sur la radioactivité. Ce dernier insista pour associer Maria à cette distinction.

N’ayant jamais recherché la notoriété, il refusa la Légion d’honneur, resta distant vis-à-vis des institutions, et consacra toute sa vie à la recherche et à l’enseignement des sciences. Son attitude face au pouvoir, à l’argent et à la gloire témoigne d’un idéalisme rigoureux, presque austère. Il croyait en la science, non comme un outil de puissance, mais comme un levier de compréhension du monde. En 1906, à 46 ans, il mourut brutalement, happé par une charrette alors qu’il traversait une rue de Paris.

Repères chronologiques

- 1867 : Naissance de Maria Sklodowska à Varsovie (Pologne)

- 1891 : Départ pour Paris, inscription à la Sorbonne

- 1894 : Rencontre avec Pierre Curie

- 1895 : Mariage avec Pierre Curie

- 1897 : Naissance d’Irène Curie – Début des recherches sur la radioactivité

- 1898 : Découverte du polonium et du radium – Invention du mot radioactivité

- 1903 : Prix Nobel de physique (avec Pierre Curie et Henri Becquerel)

- 1904 : Naissance d’Ève Curie

- 1906 : Mort accidentelle de Pierre Curie – Marie devient professeure à la Sorbonne

- 1910 : Isolement du radium métallique pur

- 1911 : Prix Nobel de chimie – Scandale public autour de sa vie privée

- 1914 : Fondation de l’Institut du radium

- 1914–1918 : Engagement dans la guerre : création d’unités mobiles de radiologie ("petites Curies")

- 1921 : Voyage aux États-Unis pour financer la recherche sur le radium

- 1934 : Mort de Marie Curie au sanatorium de Sancellemoz, d’une anémie aplasique

- 1935 : Prix Nobel de chimie à Irène et Frédéric Joliot-Curie

- 1995 : Entrée de Marie Curie au Panthéon

.png?width=350&height=90&name=Bandeaux%20La%20Plume%20(6).png)